長岡の皆さん、2月はシュークリームをいくつ食べましたか?

美松のシュークリーム行列は、いわずもがな長岡の風物詩ですね。

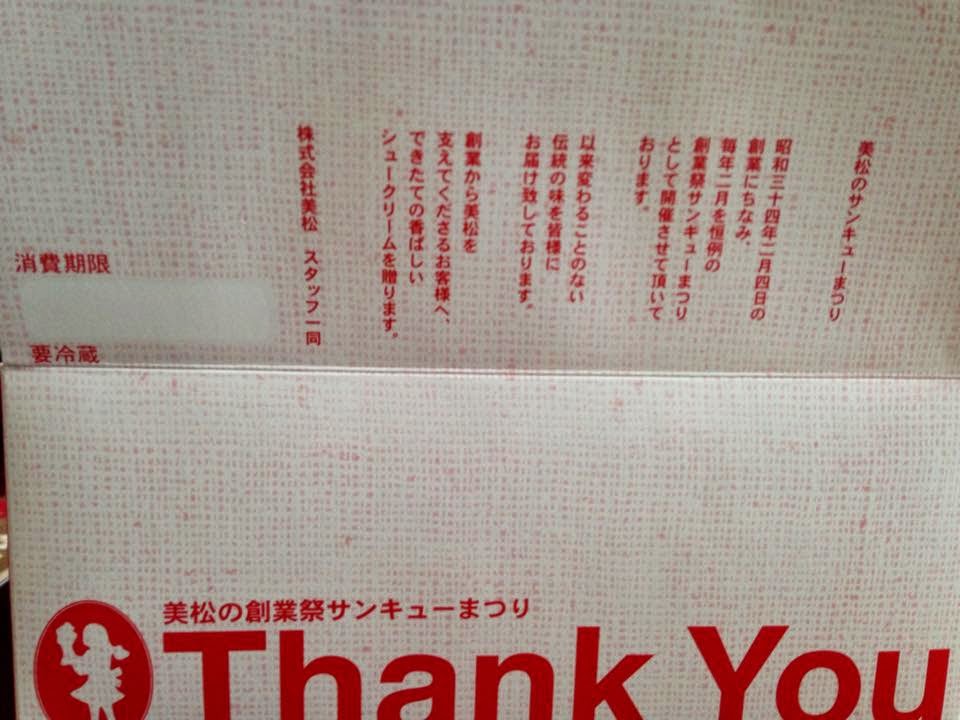

これは洋菓子店「美松」が創業月である2月に、1個39円(税抜き)のシュークリームを2月限定で販売するサンキューまつりと呼ばれる謝恩セールの光景です。

長岡の2月といえば、吹雪の日も増え、心底冷え込む真冬の天気。

それなのに寒空の下、連日美松の前は行列ができています。

並ぶ人は大抵1箱(10個入り)ではなく、2~10箱程度を買っているから驚きです。

2箱なら20個、10箱だと100個ですからね。

当然ながら、シュークリームは生ものです。そう、賞味期限が購入した当日なんです。

100個も食べられないでしょ!って思いますが、もちろんそうですね。

「おすそわけ」

自分で並んだことがなくても、このシュークリームを食べたことがあるって方は多いんじゃないかと思います。

美松のシュークリーム行列の先にあるのは、長岡のおすそ分け文化です。

寒空の中ならんで、大量に買い込んだシュークリームは、戦場から帰還した兵士のごときドヤ顔でお世話になっている方々に「みんなで食べてね」という言葉とともに配布されます。

これってすごく粋な長岡人の気持ちがこもっていると思います。

私の中で勝手に理論づけている、「畳が傷むから座布団敷いてくれ」理論です(笑)。

何か特別なギフトをプレゼントするには、相手に気を遣わせてしまう。

だから「安くてついつい買いすぎちゃったから、もらってくれる?しかも賞味期限が今日なんで食べきれないから」という、誰にも気を使わせないで日頃の感謝を伝えられるコミュニケーションツールになっているのです。

このコミュニケーションツール、ほかの地域ではあまり見ないでしょうね。

この時期の長岡で、人から人につながり流通するものとしては、「通貨」「シュークリーム」「インフルエンザ」と言われるほど(初耳?)、人の手をわたっていくものです。

もう地域通貨になっちゃうんじゃないかっていうくらいの流通量ですね。

自分が頑張って手に入れたものをみんなにシェアする。

これが長岡のおすそわけ文化、つまり「足るを知る」文化でしょうか。

夏の野菜のおすそわけも同じように感じますね。

いよいよ今日2月28日は最終日です。

天気もいいようですので、この風物詩に並んでみてはいかがでしょうか?

樺沢 敦